Gemerlap komersial yang sangat masif di Premier League (PL) ditambah keluarnya Leicester City sebagai juara musim ini membuat Liga Inggris terlihat sebagai liga terbaik.

Sukses The Foxes menjadi juara PL membuat liga terelit di Inggris ini mendaku diri sebagai liga paling kompetitif. Klub asuhan Claudio Ranieri tersebut merupakan juara baru. Bukan Chelsea, Manchester City, Manchester United, atau Arsenal. Benar-benar baru.

Berbeda dengan Bundesliga, La Liga, atau Serie A yang dikatakan “itu-itu” saja. Bila kemudian pernyataan kompetitif ini dilanjutkan dengan membicarakan sukses komersial, PL terlihat sebagai sebuah kompetisi terbaik dunia. Kompetitif dan bergelimang uang.

Rekomendasi Jersey Fantasy dan Jaket Bertema Garuda yang Keren

Kedigdayaan komersial

Nyaris setiap kali tirai transfer musim panas diturunkan, PL selalu menjadi “bintang”. Sudah biasa terjadi Liga Inggris mengungguli La Liga, Bundesliga, dan Serie A dari sisi pengeluaran biaya transfer.

Lembaran poundsterling dikucurkan demi pertunjukan sempurna yang memanjakan mata penonton. Kehebohan yang selalu menghiasi headline berbagai media massa. Yang juga menjadi simbol kedigdayaan komersial bagi para pelaku sepak bola. Negeri menggiurkan untuk pengumpul fulus.

Dengan menggelontorkan uang di pasar transfer, “kebintangan” PL semakin menjadi-jadi dari sisi pemasukan hak siar televisi. Mereka menjadi pemuncak klasemen yang terus dipertahankan selama bertahun-tahun.

Perhatikan nilai uang yang diperoleh Queens Park Rangers (QPR). Mereka memperoleh 90,8 Juta. Bandingkan dengan FC Bayern yang merupakan jawara Bundesliga sekaligus klub terkaya di Jerman. Bayern “hanya” memperoleh 50,6 Juta, kalah oleh QPR yang terdegradasi!

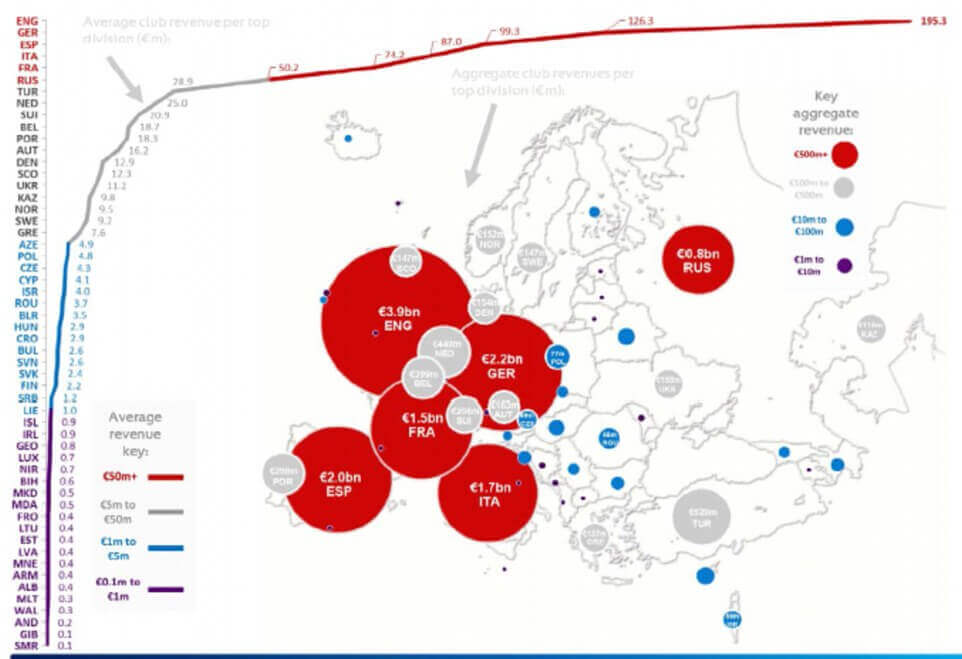

Berikut infografik lain, dari dailymail.co.uk. Inggris, secara umum, tetap mengungguli negara-negara tetangganya dalam pertarungan yang sama. Pertarungan mengumpulkan uang dari hak siar.

Dari 5 negara yang dikategorikan “5 Besar”, Inggris mendapatkan kue sebesar 32,2 %. Angka ini 1,7 kali di atas Jerman, nyaris 2 kali lebih besar ketimbang Spanyol, dan 2,3 kali lebih banyak dari pendapatan di Italia. Ini yang terjadi selama bertahun-tahun. PL memang telah menjadi kompetisi paling komersial dan gemerlap.

Gemerlap yang, di satu sisi, dianggap sebagai penghancur sepak bola Inggris. Sinisme ini muncul karena sepak bola Inggris dianggap kehilangan jiwanya. Ada masalah strategis yang seakan terlewatkan dan membuat sepak bola Inggris justru jauh dari persepakbolaan. Fokus komersial dianggap membuat Inggris melupakan perkembangan sepak bola itu sendiri.

Benarkah?

Mari menelaah Premier League dari sisi non-fulus.

Kekurangan jawara lokal

Huruf merah berarti pelatih berkewarganegaraan lokal. Dalam tabel PL, kewarganegaraan diperhitungkan mencakup seluruh Inggris Raya. Ini kenapa Sir Alex Ferguson, yang seorang Skotlandia, dianggap sebagai asli Inggris. Semua tabel di atas terbatas hanya pada 3 Besar, karena, zona ini, di sejumlah negara (terbaik, menurut koefisien UEFA) merupakan zona minimal untuk lolos otomatis ke Liga Champions; kompetisi internasional terbaik klub Eropa.

Berdasarkan tabel, Inggris menempatkan 4 pelatih lokal dalam jajaran elit. La Liga lebih banyak. Kompetisi di Spanyol ini menghadirkan 10 pelatih. Dari Italia, Serie A mencatatkan 12 pelatih. Dan yang terakhir, yang terunggul, Bundesliga memunculkan 16 nama, dengan 7 di antara mereka sukses menjadi deutsche meister.

Jika di Inggris hanya Sir Alex satu-satunya warga lokal yang sukses menjadi jawara, Spanyol dan Jerman berhasil melahirkan 6 pelatih.

Dipandang dari konteks ini saja, PL kalah jauh dari 3 kompetitornya. Artinya, pelatih-pelatih Inggris dianggap tidak kompeten untuk menjadi juru taktik di level teratas. Atau, bisa jadi, pelatih-pelatih di PL tidak cukup untuk meyakinkan para penyelenggara bisnis agar memilih mereka bergulat di level elit.

Apa pun itu alasannya, sebuah fakta tersaji ke hadapan kita, catatan emas para pelatih lokal di PL kalah banyak dibandingkan rekan-rekan sejawatnya di La Liga, Bundesliga, dan Serie A.

Apakah ini menjadi cermin kegagalan PL? Nanti dulu, mari kita lihat aspek lain.

Dunia kepelatihan

Dua perbedaan yang sangat kentara antara Inggris dengan kompetisi di Jerman dan Spanyol, adalah struktur posisional dalam sirkulasi bola dan sistem pressing.

Contoh lemahnya klub Inggris melakukan pressing bisa dilihat dalam analisis Qo’id Naufal di mana Liverpool dihabisi oleh Stoke City dengan skor 1-6. Salah satu poin pentingnya adalah kurangnya peran no. 10 (gelandang serang) Liverpool, yaitu Steven Gerard, dalam menjaga kompaksi pressing. Penempatan posisi yang dilakukan oleh sang legenda malah merusak kompaksi.

Pada momen pertama (1), Geoff Cameron yang berada di sisi lapangan tidak diisolasi dengan baik oleh mekanisme pressing Liverpool. Dirinya dapat dengan mudah memberikan umpan ke Adam yang menjadi titik perpindahan bola Stoke.

Pada momen kedua (2), hanya Lallana yang memberikan tekanan terhadap Adam. Sementara itu, Gerrard justru berdiri di belakang Whelan sehingga memudahkan Adam melakukan pemindahan bola. Momen-momen ini terjadi berulang dan menjadi salah satu penyebab Stoke City mampu menembus zona 5 Liverpool yang berujung pada gol.

City menampilkan organisasi ruang yang buruk yang melemahkan kompaksi, yang berakibat pada pressing yang tidak terkoordinasi. Kompaksi vertikal dan horizontal tidak terlalu baik, walaupun dikatakan buruk banget juga tidak.

Tetapi, seperti yang ditunjukan oleh area merah, The Citizen sangat lemah di lini gelandang. Begitu Rakitic merusak koneksi antara Milner dan Silva, ia mendapatkan area yang begitu luas untuk melakukan pergerakan penetratif.

Buruknya kontrol spasial membuat akses bola City menjadi sangat jauh, sehingga presure pemain-pemain City tertunda. Segalanya menjadi semakin buruk karena hal ini terjadi di half-space dan tengah yang merupakan area “wajib dilindungi”.

Ini semua merupakan contoh-contoh di level strategis. Pada level individual, kontribusi pemain terhadap buruknya eksekusi strategi dna taktik pun tidak kalah masifnya. Anda bisa menganalisis bagaimana penyerang-penyerang Inggris terlibat dalam pressing.

Dahulu, Inggris memiliki Kevin Phillips. Di generasi lebih baru, ada Andy Carrol. Coba bandingkan keduanya dengan Mario Mandzukic. Sekilas pandang, ketiganya selevel. Trengginas di kotak penalti sehingga cocok berperan sebagai target man. Tetapi, ketika Anda melihat lebih dekat bagaimana mereka berperan sebagai lini pertama pressing, baru terlihat ada beda kualitas di sana.

Mandzukic merupakan salah satu no. 9 terbaik dalam hal pressing. Bukan hanya daya jelajahnya yang luas tetapi kualitas penempatan posisinya mampu menjamin struktur pressing yang stabil di lini depan.

Kevin atau Carrol sebaliknya. Keduanya akan mengalami kesulitan besar bila harus melibatkan dirinya dalam sistem pertahanan modern yang mana “… striker is the first defender,” Johan Cruyff.

Bagi penonton sepak bola yang dibesarkan pada era di mana kretivitas individu adalah koentji, menjadi wajar bila kesalahan-kesalahan di atas dibebankan kepada pemain. Tetapi sepak bola terus berevolusi. Dalam sepak bola modern, strategi, dan taktik (dari pelatih) menjadi semakin krusial.

Sistem pertahanan (fase tidak menguasai bola) solid, dengan segala jurus kompaksi dan pressing dalam struktur yang terencana dan terlatih, adalah wajib. Tanggung jawab (bila kata kesalahan dianggap terlalu biadab) sudah seharusnya terbagi antara pelatih (perancang) dan pemain (eksekutor). Tetapi satu yang perlu digaris bawahi, pelatih seharusnya menyadari ada peran sangat besar yang diemban oleh sistem mereka.

Seperti kata Brendan Rodgers, “We need to stop blaming the players. The players get the blame in this country. No. It is the coaching.”

Baru-baru ini, Claudio Ranieri pernah berujar, ”Deep down, the English focus on physique over technique. Their football is all about speed and strength.”

Pemain terbentuk dari bagaimana mereka ditempa oleh pelatih dalam sebuah sistem. Siapa yang “memaksa” pemain untuk berfokus pada aspek fisik, kalau bukan pelatih. Apa yang “memaksa” pemain untuk berfokus pada “cepat” dan “kuat” kalau bukan sistem. Kalau bukan kepelatihan.

Di dunia edukasi sepak bola Belanda, Jerman, atau Spanyol, counter(gegen)pressing menjadi salah satu bab wajib. Pada awal tahun 2008, saat gegenpressing belum terlalu familiar, Jurgen Klinsmann pernah berujar tentang “immediate ball-recovery”, yaitu segera memperoleh kembali penguasaan bola (5-6 detik) setelah kehilangan.

Saat ini, dengan mudah Anda bisa menikmatinya dalam sistem milik Roger Schmidt, Thomas Tuchel, Dieter Hecking, Unai Emery, Diego Simeone, Julen Lopetegui, dan banyak lagi. Di Asia, timnas Australia asuhan Angel Postecoglou bisa menjadi contoh.

Anda tidak akan banyak menemuinya di Inggris. Kalau pun ada, penggunaan gegenpressing baru dapat Anda lihat di klub yang dimanajeri oleh pelatih asing. Ronald Koeman dan Mauricio Pochettino adalah 2 pelatih yang memainkannya.

Keterbatasan strategi dan taktik

Faktor kepelatihan berefek bola salju. Pada gilirannya ia menyebabkan banyak keterbatasan dalam strategi dan taktik.

Seperti yang dikatakan Tristan, struktur penguasaan bola ikut berpengaruh terhadap stabilnya fase transisi bertahan. Ini benar adanya. Bagaimana bisa?

Bayangkan Anda memainkan gegenpressing dalam transisi bertahan. Demi gegenpressing yang kompak, para pemain harus “meniadakan” jalur umpan dan opsi lawan.

Kaitan antara gegenpressing yang kompak dan penguasaan bola adalah bila sebuah tim mensirkulasi bola melalui struktur dengan okupansi ruang yang mencukupi, selain sangat membantu sirkulasi dan progresi yang “bersih”, saat kehilangan bola, struktur tadi membantu para pemain untuk berdiri dalam sebuah blok yang ideal demi “meniadakan” ruang bagi lawan.

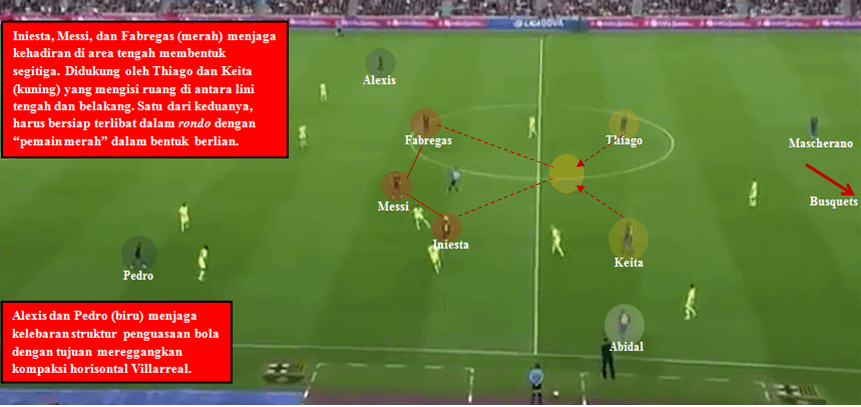

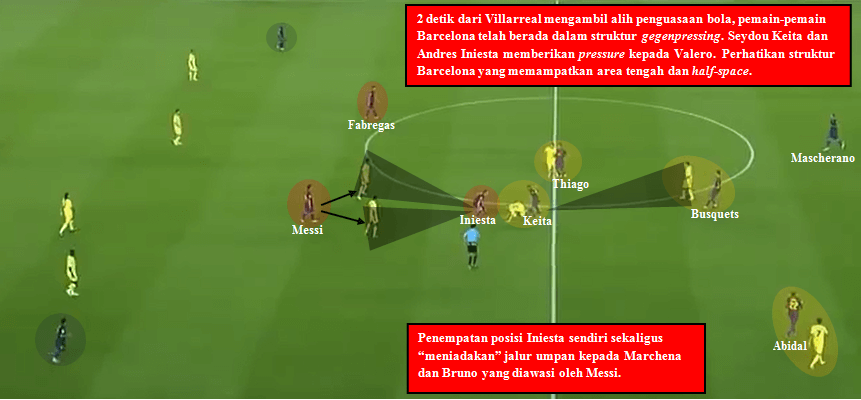

Cepatnya pemain-pemain Barcelona menutup ruang.

Arsenal dan gegenpressing

Di Inggris, gegenpressing berdasarkan struktur posisional terorganisir seperti barang langka, kalau tidak mau dikatakan mustahil. Ini disebabkan oleh jarak antarpemain yang terlalu jauh dan menyebabkan banyak “lubang” sehingga melemahkan konektivitas. Muaranya? Tingkat kompaksi yang rendah.

Minim variasi permainan

Keterbatasan strategi dan taktik memunculkan isu lain, yaitu varian permainan. Sebelum 2015/2016, kita tidak menemukan sebuah tim dengan kompaksi sekonsisten Leicester City. Lepas dari apakah The Foxes menjuarai PL atau tidak, struktur pertahanan yang mereka mainkan merupakan “barang baru”.

Sebuah struktural blok kompak yang mampu “meniadakan” ruang di tengah dan half-space. Sebuah struktural blok rendah yang bertujuan mendorong lawan ke sayap untuk kemudian “menjebaknya” melalui overload yang berorientasi pada letak bola.

Memang, Chelsea Mourinho pun memainkan blok rendah. Tetapi, kalau Anda perhatikan, sepanjang 2014/2015, misalnya, kompaksi The Blues tidak sekonsisten anak asuh Ranieri. Di Chelsea, pos 6 dan 8 sering menjadi akar masalah lemahnya kompaksi. Dalam konteks ini, Leicester lebih disiplin dan menjadikan mereka lebih konsisten.

Tim lain yang juga mencoba untuk keluar jalur adalah AFC Bournemouth-nya Eddie Howe, yang berkiblat ke juego de posicion (JdP) ala Pep. Walaupun prestasi Bournemouth jauh dari yang diraih oleh Leicester, tetapi Howe telah menampilkan variasi yang berbeda. Walau juga tidak baru-baru amat, karena Roberto Martinez (Everton) dan Michael Laudrup (Swansea) pun sudah lebih dulu meng-install JdP. Tetapi, paling tidak, Howe berada dalam “kelompok yang berbeda”.

Selain manajer-manajer di atas, PL sebenarnya tertolong oleh kehadiran Pochettino dan Koeman. Keduanya dikenal sebagai manajer yang membangun-serangan-dari-belakang dengan struktur yang berbeda dari “gaya Inggris”. Sesuatu yang “baru” di PL.

Hanya, sayangnya, kehadiran manajer-manajer tadi tetap belum mampu memicu perubahan besar. Salah satunya disebabkan karena mereka sendiri memiliki masalah dalam menjalankan filosofinya. Martinez dan Howe sering kali kehilangan kompaksi ketika tim mereka melakukan pressing baik dalam mode pasif atau transisi.

Juga jangan pernah lupakan Arsene Wenger yang sejak dulu merupakan sosok yang konsisten memainkan sepak bola berbasis penguasaan bola. Salah satu masalah The Gunners adalah, lagi-lagi, kompaksi pressing yang tidak konsisten.

Di satu waktu mereka mampu tampil solid mengagumkan tetapi di banyak waktu lain Arsenal seperti kehilangan gairah hidup. Mereka menciptakan lubang di mana-mana, merelakan diri untuk dieksploitasi, dan, bahkan, terkadang struktur penetrasi sepertiga akhir yang ditampilkan jauh lebih buruk ketimbang yang mereka mainkan di pertandingan sebelumnya.

Update terhadap tren permainan merupakan cerminan maju tidaknya sebuah tim, liga, atau timnas. Saat mereka gagap memainkan dan menghadapinya, dalam waktu yang lama, bisa diduga ada masalah di sana. Inggris tertinggal tren strategi dan taktik. Ketinggalan tren bukan sekadar masalah kekinian atau biar gaul. Ada yang salah di sana. Inggris mesti membenahinya.

Formasi 3-5-2 pernah menjadi tren dan menemukan eranya. Bentuk dasar ini menggunakan seorang no. 6 dan satu no. 8 yang menyokong no. 10 di depan keduanya. Memiliki bek sayap yang cepat dan punya crossing bagus juga menjadi syarat formasi ini. Saat itu, mungkin semua tim memainkannya. Termasuk Inggris.

Kita tentu juga ingat ketika 4-4-2 (lawas) begitu tenar dan digunakan secara luas. Pola dasar yang mengandalkan kombinasi 1 petarung dan 1 box to box di gelandang tengah, 2 sayap (konvensional), 1 penyerang kreatif, dan 1 penyerang (klasik). Bentuk ini dipakai secara luas dan Inggris pun memainkannya.

Lantas, ketika saat ini sistem pressing sudah begitu mutakhir dan struktur fase penguasaan bola sudah banyak berevolusi, mengapa Inggris justru kudet?

Pola pikir(?)

Uang bukan segalanya tetapi dengan uang hampir segalanya bisa kita usahakan. Kalimat ini seakan tidak berlaku di Inggris. Dengan begitu banyak uang yang berputar di PL, pembinaan sepak bola Inggris seperti berjalan di tempat. Semacam tidak ada investasi di dalamnya.

Bandingkan dengan Jerman dan Belgia yang pasca-tahun 2000 merevolusi sistem pembinaan dan menghasilkan banyak talenta. Atau bandingkan dengan Spanyol yang terus menghadirkan pesepak bola dengan paket lengkap.

Apa penyebab utama mengapa sepak bola Inggris seperti berjalan di tempat hanya para pelaku sepak bola Ratu Elizabeth yang paham pastinya. Tetapi, kita bisa mencoba menduga-duga kemungkinan yang menjadi akar masalahnya; pola pikir.

“They are three world-class players. Top for me is Stevie – the reason he is top is in terms of his big-game influence, in Istanbul and in Cardiff,” he said. “Lampard the same, his goals in the FA Cup final, to win the league at Bolton. He’s slightly ahead of Scholes for me,” Jamie Carragher.

“They are all top professionals and each brought different attributes and strengths but Gerrard can tackle, defend, scoring, head it, make a telling precision pass, dictate the tempo and is a powerful runner,” Bryan Robson.

Perhatikan, ada kesamaan di antara dua pendapat di atas. Gol di turnamen penting dan kekuatan fisik menjadi patokan penilaian.

Bobby Robson senior lain di sepak bola Inggris pun pernah berujar identik dengan apa yang disampaikan Carragher. Keduanya berbeda generasi. Tetapi apa yang dilontarkan oleh Bobby dan Carragher, serupa.

Mereka tidak menilai Paul Scholes sebagai pemain kelas atas. Mereka bertiga berasal dari 3 generasi yang berbeda tetapi pola pikir mereka serupa. Padahal, cara bermain dan bagaimana pemain (seperti) Scholes mengambil keputusan merupakan poin penting. Di La Masia, akademi Barcelona, Scholes merupakan role-model.

Messi pernah berujar, “At La Masia, his name is mentioned a lot. He’s a teacher.”

Ini soal pola pikir. Kalau rupanya pola pikir seperti ini dilestarikan dari generasi ke generasi di Inggris, sangat mungkin, Jerman dan Spanyol akan makin meninggalkan mereka.

Penutup

Leicester menjadi juara ditukangi oleh seorang Italia, yang mengadaptasi struktural blok 4-4-2 milik Arrigo Sacchi dan Diego Simeone. Tottenham Hotspurs si runner-up dikomandoi oleh pria Argentina dengan gegenpressing-nya. West Ham, Liverpool, dan Manchester United yang kesemuanya berada di zona Eropa pun ditukangi oleh para pelatih asing. Begitu burukah pelatih lokal Inggris?

Sebetulnya juga tidak sehancur itu. Inggris sendiri bukan tanpa perubahan. Dalam latih tanding dengan Jerman terakhir, Inggris memainkan sistem pertahanan dengan kompaksi yang lebih baik ketimbang yang mereka mainkan pada masa lalu. Banyak pujian mengalir kepada Roy Hodgson.

Tetapi apakah pemandangan ini merupakan tanda-tanda awal strategi dan taktik Inggris telah membaik? Entahlah.

Dengan sokongan dana, revolusi pembinaan (mungkin sudah dimulai), dan pola pikir tepat, Inggris akan meraih perbaikan teknis. Tetapi, sampai semua ini benar-benar dijalankan, sepak bola Inggris hanya akan terus bergerak tanpa parameter-setting yang pas.

Dan uang akan selalu turut dipersalahkan.

NB: Pelatih lokal lain yang pernah menjadi juara adalah Kenny Dalglish bersama Blackburn Rovers pada musim 1994/1995. Tapi, seperti yang kita tahu, Dalglish juga orang Skotlandia. Namanya tidak masuk karena data yang dipergunakan untuk analisis ini mulai tahun 1999.