Salah satu topik yang selalu hangat dibicarakan tiap bulan September adalah Tragedi 1965 atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pro-kontra dan isu-isu mengenai kebenaran peristiwa tersebut sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Baik akademisi, militer, hingga masyarakat awam.

Selain diperdebatkan, banyak pihak memberikan pendapatnya tentang siapa yang sejatinya menjadi korban maupun siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

Berbagai argumen yang dikuatkan oleh beraneka bukti terus diuraikan oleh para ahli sejarah kepada khalayak agar salah satu tragedi besar yang tercatat di Indonesia setelah kemerdekaan ini menjadi terang benderang.

Meski sudah banyak peneliti dan sejarawan yang memberi menguraikan peristiwa ini, masih terlalu banyak tanda tanya dan juga kisah yang belum sepenuhnya terungkap dari Tragedi 1965.

Sebagaimana bisa ketahui, Tragedi 1965 memunculkan banyak dampak di sejumlah wilayah Indonesia. Tak terkecuali kota Surakarta dan sekitarnya.

Kota yang memiliki sejarah panjang sejak zaman Kerajaan Mataram serta memiliki banyak kedekatan dengan Yogyakarta, baik secara kultural hingga nilai-nilai historis ini menjadi salah satu ladang perselisihan antara massa yang pro maupun kontra dengan Komunis pada era tersebut.

Ada banyak catatan dan arsip yang terdokumentasikan perihal berkembangnya komunisme dan kaum kiri di kota Surakarta.

Utamanya sejak masa revolusi pasca-kemerdekaan pada rentang 1949 hingga awal era 1950-an.

Pada masa perang kemerdekaan, Surakarta dan sekitarnya diduduki oleh kaum oposisi yang berhaluan kiri pimpinan Tan Malaka dan berseberangan dengan kaum Republik yang menduduki Yogyakarta.

Keberadaan golongan kiri yang berada di Surakarta ternyata membawa dampak negatif bagi Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran.

Posisi dua kerajaan feodal yang ada di Surakarta itu menjadi limbung dan goyah akibat munculnya gerakan anti-swapraja yang juga dimotori oleh golongan ini.

Dari sinilah asal mula mengapa Surakarta dan sekitarnya tidak mendapat hak keistimewaan seperti Yogyakarta.

Setelah mengakar cukup kuat di Surakarta, kelompok kiri tersebut berhasil melemahkan kekuatan politis keraton Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran.

Kekuatan dari PKI juga ikut muncul bahkan memenangkan pemilihan Walikota Surakarta pada kisaran tahun 1950-an.

Oetomo Ramlan yang merupakan Walikota terpilih Surakarta usungan PKI menjadi salah satu pendukung pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di tingkat pusat.

Tidak lama setelah pemberontakan dinyatakan gagal, Oetomo Ramlan pun tidak luput dari penangkapan yang terkesan membabi-buta karena hasrat ingin menghabisi golongan kiri.

Ditangkapnya Oetomo Ramlan merupakan salah satu dari serangkaian penangkapan orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan komunis dan gerakan kiri di Surakarta.

Bahkan menurut beberapa sumber, orang-orang yang merupakan simpatisan dan nasabah dari koperasi simpan pinjam milik milik PKI pun ikut diciduk.

Nasib mereka banyak yang tidak diketahui secara pasti karena umumnya langsung mendapat eksekusi mati.

Salah satu lokasi eksekusi orang-orang yang dianggap komunis dan hingga saat ini masih melegenda adalah Jembatan Bacem.

Jembatan tersebut berdiri di atas Bengawan Solo, sungai besar yang menghubungkan Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo.

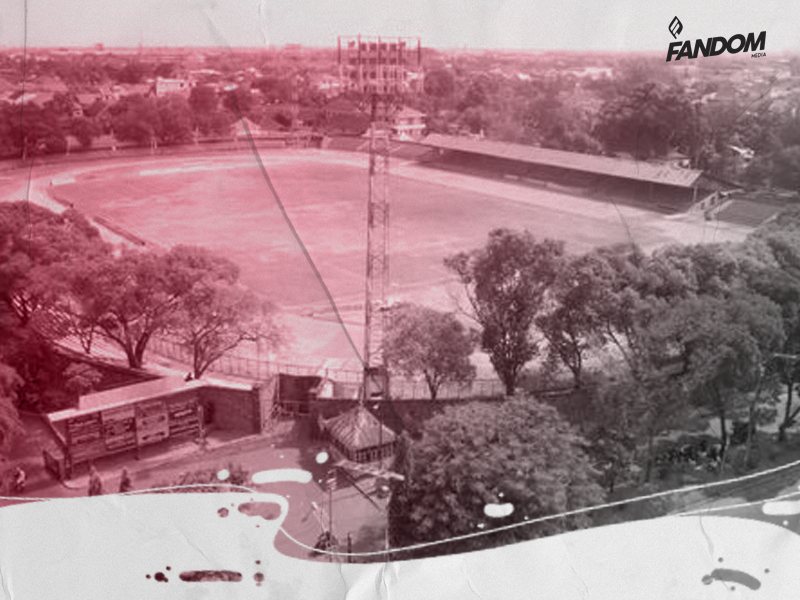

Keadaan Surakarta yang saat itu tidak kondusif tentu berdampak pada pelbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang olahraga.

Huru-hara dan pembantaian tentu saja mengakibatkan dunia olahraga khususnya sepakbola harus vakum. Baik pemain maupun pengurus tim merasa was-was apabila di masa tersebut nekat mengikuti kompetisi maupun menggelar pertandingan.

Persis sebagai tim yang berbasis di Surakarta pun mati suri pada saat itu. Terlebih, PSSI sebagai induk organisasi sepakbola nasional juga menghentikan segala aktivitasnya.

Menurut penuturan Hong Widodo, Persis saat itu cukup ”bersih” dari komunisme karena kedekatan Laskar Sambernyawa dengan organisasi masyarakat yang banyak bergerak di bidang sosial keagamaan yaitu Muhammadiyah.

Selain memiliki perwakilan klub internal di tubuh Persis yakni PS Hizbul Wathan, Muhammadiyah juga banyak memberikan sumbangsih guna menjaga eksistensi Persis seperti meminjamkan salah satu ruang di kantor Muhammadiyah Surakarta untuk dijadikan kantor Persis.

Mereka juga mempercayakan salah satu kader terbaiknya yaitu A. E. Said untuk menjabat sebagai Ketua Umum Persis pada periode 1954-1959.

Ditambah lagi, sejak tahun 1963, Ketum Persis diduduki oleh seorang hakim yang menjabat di Pengadilan Negeri Surakarta bernama Hadi Purnama.

Keberadaan Muhammadiyah dan latar belakang pimpinan Persis ini sudah cukup menunjukkan posisi Laskar Sambernyawa yang kontra dengan komunisme.

Meski demikian, Persis tetap terkena imbas adanya Tragedi 1965 sebab kehilangan banyak pemain yang berasal dari kalangan Tionghoa.

Sebagaimana diketahui, sebelum Tragedi 1965 meletus, skuad Persis banyak dihuni oleh pemain-pemain keturunan Tionghoa yang berasal dari tim internal, khususnya TNH.

Walau pada perkembangan setelah kemerdekaan, TNH sudah tidak murni lagi diperkuat oleh pemain dari keturunan Tionghoa.

Para pemain Persis yang berasal dari keturunan Tionghoa lebih memilih gantung sepatu setelah Tragedi 1965.

Hal itu terjadi lantaran mereka sering mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Mereka merasa bahwa keselamatan diri mereka maupun keluarganya pada masa itu tak terjamin.

Dari deretan penggawa Persis yang berasal dari etnis Tionghoa pada era 1960-an tersebut, ada satu nama yang tidak gantung sepatu yakni Hong Widodo.

Sosok tersebut hingga kini juga masih eksis dan menjadi salah satu legenda hidup dari Laskar Sambernyawa.

Beliau merupakan salah satu talenta terbaik sepakbola Surakarta yang memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi untuk kemajuan sepakbola Surakarta meski dalam beberapa periode Persis sempat terjerembab dalam situasi kering prestasi.

Hong Widodo pun berkisah bahwa usai Tragedi 1965, ketika dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 1969 di Surabaya, beliau termasuk dalam kontingen Jawa Tengah untuk cabang olahraga sepakbola.

Dalam perjalananya membela tim sepakbola Jateng, beliau merupakan satu-satunya atlet yang memiliki darah Tionghoa di skuad.

Perlakuan rasialis hingga ucapan-ucapan yang tidak pantas terdengar selama pertandingan ia dapati sepanjang pertandingan.

Namun itu semua tidak beliau hiraukan dan tetap fokus untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik.

Hong Widodo merasa bahwa tingginya sentimen terhadap etnis Tionghoa selepas Tragedi 1965 takkan berpengaruh padanya sebab beliau tak memiliki keterkaitan dengan PKI atau komunisme.

Dampak Tragedi 1965 dalam dunia olahraga, termasuk sepakbola, memanglah keniscayaan.

Beruntung, Surakarta dan Indonesia bisa bangkit dari kisah kelam tersebut demi menyongsong masa depan yang lebih baik.